管理職になってから、部下のマネジメント、上司への報告、会議の準備、予算管理と、気がつけば一日があっという間。プレイヤー時代は自分の仕事だけに集中していればよかったのに・・・なんて、つい考えてしまうことも(笑)。

でも実は、その忙しさの原因、自分自身にもあるのかも!?

完璧主義は人のためならず!?

メールの文面は何度も見直し、資料は細部まで作り込み、部下への指示も漏れがないよう詳細に・・・ビジネスマンとして、部下に一番近い見本として、日々のちょっとした業務でも気にかけることはたくさんありますよね。

でも先日、付き合いの長いパートナー会社の担当さんから「そこまで完璧じゃなくても大丈夫ですよ」と冗談交じりに言われてハッとしたんです。これ、本当に全部必要だったのかな?完璧にしようとするあまり、勝手にハードルを上げていたのでは?

一度そう思うと、自分が完璧を求めすぎることで、チーム全体に無言のプレッシャーを与えていたことにも気づいてきました。部下たちも「上司があそこまでやるなら、自分たちも・・・」と必要以上に時間をかけてしまっていたんです。

これじゃあ、チーム全体の生産性が下がってしまいますよね。

意図的手抜き練習法

そこで始めたのが「意図的手抜き練習」です。なんとなく最初は罪悪感もありましたが、続けてみると意外な効果が!

①メール返信の完成度基準を使い分ける

以前はメール一通一通に時間をかけすぎていましたが、メールの内容によって基準を決めて効率化しています。

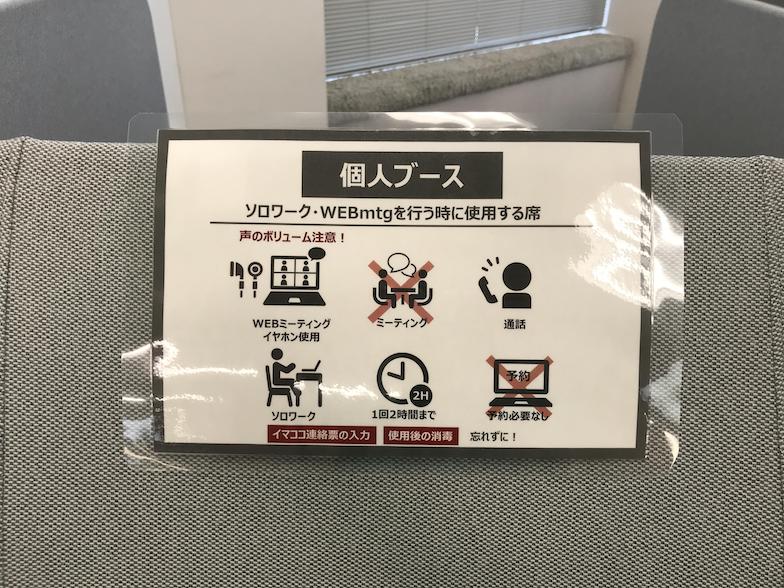

社内のやり取りはメールではなくSlackを積極活用。リアルタイムでカジュアルにコミュニケーションが取れるので、端的に伝えられるだけでなく、他メールに埋もれて連絡を見落とすことも減りました。

パートナー会社や協力企業とのやり取りは速度重視。誤字脱字チェックは1回だけ、敬語も「だいたい丁寧ならOK」レベルでサクッと返信。結果、相手からの返信速度も上がり、プロジェクトの進行がスムーズに。

一方で、取引先には従来通り丁寧に対応。ここは手を抜かず、しっかりと時間をかけています。

このように相手や内容によってメールの「完成度基準」を使い分けることで、全体的な業務効率が格段に向上しました。

②「80点主義」の導入

100点を目指すのではなく、80点で一旦完成とする考え方に切り替えました。中途半端でOKという意味ではなく、「これだけは絶対に外せない」という最低限ラインを事前に決めておく方法です。

たとえば社内の会議資料やプレゼン案などを作成する際は「伝えたいメッセージ」「根拠となるデータ」「取るべきアクション」が入っていることが重要。それぞれの項目も「ポイントは明確か」「結論は伝わるか」がクリアできていればOK。「もう少し表現を練ろうかな」「この図表をもっと見やすく・・・」と思っても、ポイントが抑えられているなら完成としてしまいます。

残りの20点は、本当に重要な提案など「ここぞ」という場面でのみ追加投資。この使い分けで、スピードアップだけでなく資料のメリハリもつき、部下に指示する際も、要点を明確に伝えられるようになりました。

意外なことに、80点の資料でも相手からの反応は以前とほとんど変わりません。むしろ「要点がまとまっていて分かりやすい」と言われることもありました。

完璧をやめて見えてきたこと

この「手抜き術」を始めてから、明らかに変化がありました。

まず一人作業の時間が大幅に削減。浮いた時間で部下との1on1を増やしたり、戦略的な業務に集中できるようになったんです。

そして予想外だったのが、チームの雰囲気の変化です。私が肩の力を抜いたことで、部下たちも「完璧じゃなくても大丈夫なんだ」と安心したようで、提案を恐れなくなったり、自分の業務外でのチャレンジなど、より意欲的に働いてくれるようになった気がします。

もちろん手を抜いてはいけない重要な場面の見極めは必要ですが、それこそが管理職の仕事。つい顔を出しそうになる「完璧主義」は、その精査や判断に存分に発揮するようにしています(笑)。

「手を抜けるところは上手に抜こう」くらいの姿勢でいる方が、かえって部下からは余裕がある上司のように見え、チームはうまく回るのかもしれないな、なんて考えている今日この頃です。