テレワークや在宅勤務など、ワークスタイルの多様化が急速に進む中で、社員の働き方に合わせ、オフィスレイアウトや機能の見直しを行う総務ご担当者様も多いのではないでしょうか。 昨今、そのような流れを受け、出社人数の増減に合わせてスペースを有効活用することができる「フリーアドレス」が注目を集めています。 今回は、みなさんの関心が高いフリーアドレスについて、デスクの種類や特徴、選び方に焦点を当て、徹底解説します。

フリーアドレスの導入を検討中の方へ

フリーアドレスの導入方法や費用についてまずは無料相談

フリーアドレスとは

通常、執務スペースに設置するデスクは、1人1台ずつ割り当てます。

一方で、フリーアドレスの場合、オフィスの中で固定席を作らず、大型テーブルなどを設置し複数人で共有するスタイルをとります。

図書館の閲覧テーブルのように、個人席を決めずに空いている席を使う形式で、その時オフィスにいない人のスペースを有効活用できます。

フリーアドレスの導入手順について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

フリーアドレスデスクを選ぶ前に「座席設定率」と「一人あたりのスペース」を決める

デスク選びを行う前に、まずは「座席設定率(数)」「1人あたりのスペース」を決めましょう。

座席設定率(数)について

フリーアドレスにおける座席設定率とは、フリーアドレスとして使用する席を社員数に対して何%(何席)用意するのかを決めることです。座席設定数とも呼ばれます。

例えば、フリーアドレス対象の社員が100名いる場合、フリーアドレス席を70席用意したとすると、座席設定率は70%(設定数70席)となります。

座席設定率によって、デスクの数やレイアウトが決まりますので、事前に検討しておくことが重要です。

座席設定率は、「職種ごとに分けて設定」するケースや「職種関係なく一律で設定」するケースなど、会社ごとに様々です。

例えば、日中外出することが多い営業職の社員の席は、設定率を70%にし、オフィス内にはいるがミーティング等で席を離れることが多い企画職の社員の席は80%に設定するなど、フリーアドレス導入の目的やワークスタイルに合わせて設定しましょう。

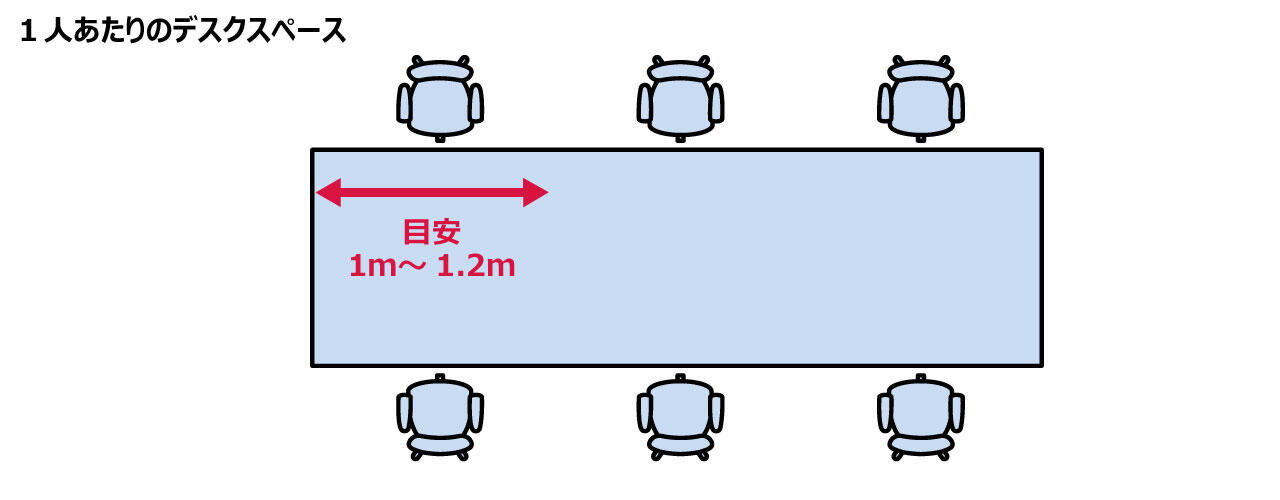

1人あたりのデスクスペース

一般的にデスク上の1人あたりのスペースは、W1~1.2m程度と言われています。

デスクのスペースは、執務環境の快適性を左右します。

したがって、スペース効率を高めたいがために1人あたりのスペースを極端に狭くしてしまうとオフィスへの満足度が低下します。

一方で、必要以上に広く設定すると、スペースの無駄につながる恐れもあります。

そのため、1人あたりのスペースは、執務エリアの中で、どれくらいの面積をフリーアドレス席に割り当てるのかと利用シーン(タッチダウンとして使用orじっくり執務する、職種など)と併せて、決定しましょう。

フリーアドレスの導入を検討中の方へ

フリーアドレスの導入方法や費用についてまずは無料相談

フリーアドレスデスクの種類と特徴

フリーアドレスデスクの代表例とそれぞれの特徴をご紹介します。

キャスター付きデスク

キャスター付き可動デスクの一番の特徴は、ユーザー自身でレイアウト変更できる点です。

その特徴を生かし、執務席以外にもミーティングテーブルや会議用テーブルなどにも転用可能です。

デスクを移動して使用することを想定し、電源などの配線計画をあらかじめしておくことで、更にフレキシブルに活用することができます。

<採用時の注意点>

✔レイアウト変更や日々の移動に対応できるよう電源の位置をあらかじめ計画しておく必要がある

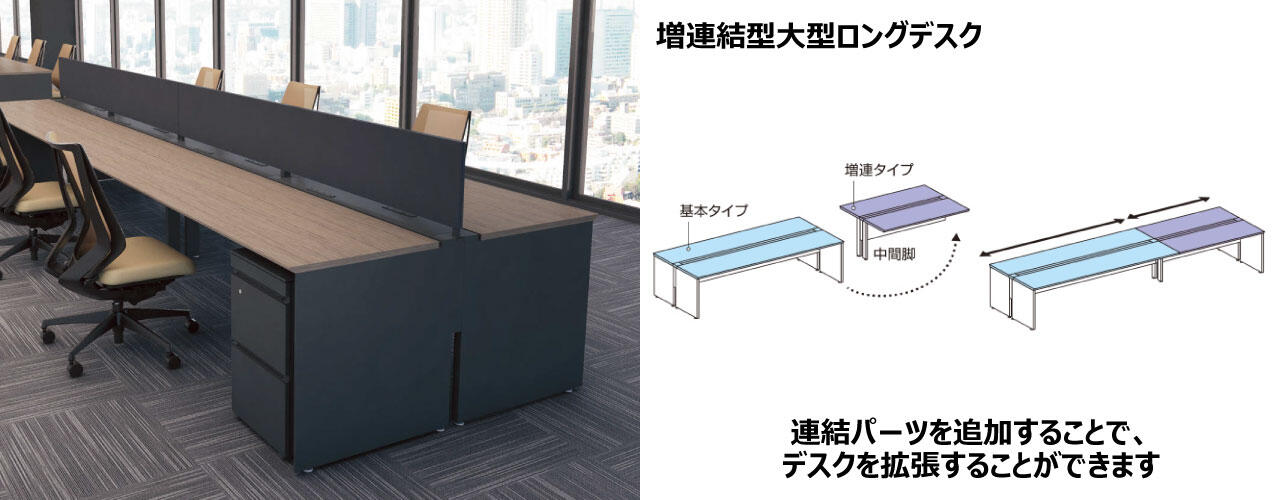

大型ロングデスク(増連結型)

増連結型ロングデスクの一番の特徴は、デスクを増連し、拡張することができる点です。

人数の増減に対応可能です。

<採用時の注意>

✔将来的に違う形に変更したいときに既存の部材を無駄にせずスムーズに組み替えられるか

✔規模の大小に関わらずレイアウト変更をする時には専門業者への依頼が必要

最近では、意匠性が高く、内装デザイン等に合わせてコーディネートできる商品も登場しています。

また、大型ロングデスクには、増連結型だけでなく、単体デスク型もあります。

姿勢を変えるデスク

健康志向の高まりから、デスクワーク時、疲れにくい姿勢に導くタイプ、業務やモードに合わせ天板高さを変えて

立ったり座ったりして使えるタイプのデスクも人気を集めています。

<採用時の注意点>

✔電源天板昇降のタイプは電源が必要

配線機能は「使いやすさ」で選ぶ

フリーアドレスの場合、通常、自身のノートパソコンやモバイル機器を持ち運んで仕事します。

移動の度、電源にノートパソコンやモバイル機器を接続する必要があり、使用頻度が高いため配線機能は非常に重要です。

<配線機能の例>

蓋を閉じても4方向からアクセス可能な配線カバー。

コードダクトが深いタイプはコンセントを多く収納することができます。

カバーが二分割されているので個別に使用できます。開口寸法が大きく大容量の配線ダクトにもアクセスしやすい仕様です。

(写真:左)

カバーを開ける手間がなく、スピーディーにコンセントを差せます。配線メンテナンス時には取り外すこともできます。

(写真:右)

※メーカーや商品によって選択できる配線カバーの種類は異なります。

フリーアドレスに最適なデスク

フリーアドレスに最適なデスクをご紹介します。インテリアトレンドを取り入れたリビングライクなデザインの家具や配線ボックス付きなど様々な種類があります。オフィス規模や働き方、オフィスデザインに合わせてお選びください。

キャスター付きデスク

コクヨのWORKFITは、さまざまな空間デザインに合せやすい、シンプルですっきりとしたデザインが特徴のデスクです。キャスター付きテーブルにふさわしい軽快感のあるデザインは働き方に変化をもたらし、脚の吟味されたディテールと特殊な塗装のテクスチャーは上質感も演出します。奥行き方向に机上面を広く使えるよう、配線カバーの側面部分にもモニター等のクランプ取付が可能です。

コクヨWORKFIT(ワークフィット)に関する詳しい情報はこちらのページをご覧ください。

大型ロングデスク

コクヨWorkVistalight(ワークヴィスタライト)は、これからのワークスペースに求められる「可変性」「デザイン」「ロングライフ」を実現したワークテーブルです。インテリアトレンドを取り入れた、リビングライクなデザインが特徴のひとつです。また、WorkVista、WorkVista+、WorkVistaLightの3シリーズは、一部の部材の組み替えができます。既存シリーズをお持ちの方は、 既存部材を活用してセッティングやデザインをアップデートすることができます。

コクヨWorkVistalight(ワークヴィスタライト)に関する詳しい情報はこちらのページをご覧ください。

コクヨのSAIBI(サイビ)は、ニュアンスのあるファブリックや木目の美しさが映える天板、美しく光るアルミ足など、デザイン性と機能性を融合したオフィス家具シリーズです。

120°の天板形状は、手の届く範囲を最大限有効に使え、スペースの効率化にも繋がります。コミュニケーションと集中作業を両立できるセッティングです。

コクヨSAIBI(サイビ)シリーズに関する詳しい情報はこちらのページをご覧ください。

姿勢を変えるデスク

コクヨのUPTIS(アプティス)は、ワーカー自身で天板の角度を水平を含め8段階で調節できるデスクです。フリーアドレスの場合は、デスクの脇に荷物を置くことができるバスケットタイプがおすすめです。

コクヨUPTIS(アプティス)に関する詳しい情報はこちらのページをご覧ください。

フリーアドレスの導入を検討中の方へ

フリーアドレスの導入方法や費用についてまずは無料相談

フリーアドレス導入事例

コクヨマーケテングが手掛けたフリーアドレス導入事例をご紹介します。

営業・サービス部門の自律的な働き方とコミュニケーションを促進するオフィス

株式会社ソディック様は、本社建屋2階フロアをリニューアルしたことを機にフリーアドレスを導入しました。オフィスには、ロングデスクや姿勢を変えることができるデスク、ブーメラン型のデスクなど、さまざまな種類、色のデスク、チェアーを配置し、社員それぞれが気分やシーンによって場所を選び働けるように工夫をしています。

株式会社ソディック様の事例はこちらのページで詳しくご紹介しています。

さいごに

フリーアドレスデスクは、価格やデザインだけでなく、その後の運用も見据えて選ぶことが大切です。

コクヨマーケティングでは、フリーアドレス用の家具のご提案はもちろんのこと、実際にそこで働く方の視点に立った、快適に働くための運用方法や維持管理に関することまで幅広くご提案いたします。フリーアドレスの導入を検討中の方は、ぜひ、お問合せください。

オフィス移転・改装レイアウトの課題を解決します