災害が発生した際、「備蓄品の数が足りない」「水や食料品の賞味期限が切れていた」ということにならないよう、日頃から備蓄品の管理を徹底することが大切ですが、「業務が忙しい」「担当者が異動した」などの理由から、賞味期限を過ぎてしまったり、いざという時に使えなかったりといったケースも少なくありません。 本コラムでは、防災備蓄品の入替・処分のタイミングや考え方について解説いたします。

防災備蓄を入れ替える時期

本年度、東日本大震災から10年を迎えます。東日本大震災をきっかけに防災備蓄品を導入した企業は多く、入替を検討している担当者も多いのではないでしょうか。

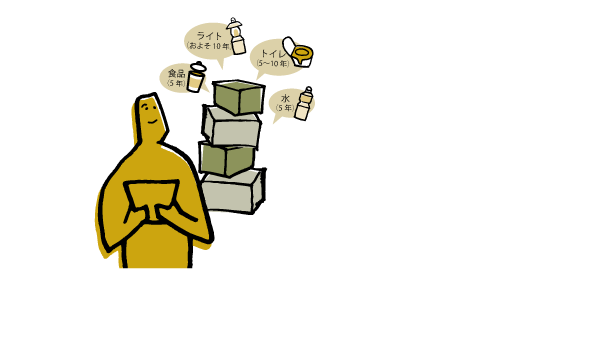

防災備蓄品のうち、保存水・食料の賞味期限は、ほとんど5年。トイレは、5年、10年等。

その他の用品、懐中電灯、毛布、発電機などには、期限の設定がありませんが、部品の経年劣化もありますので、10年をめどに交換の検討が必要になります。

防災備蓄品の処分について

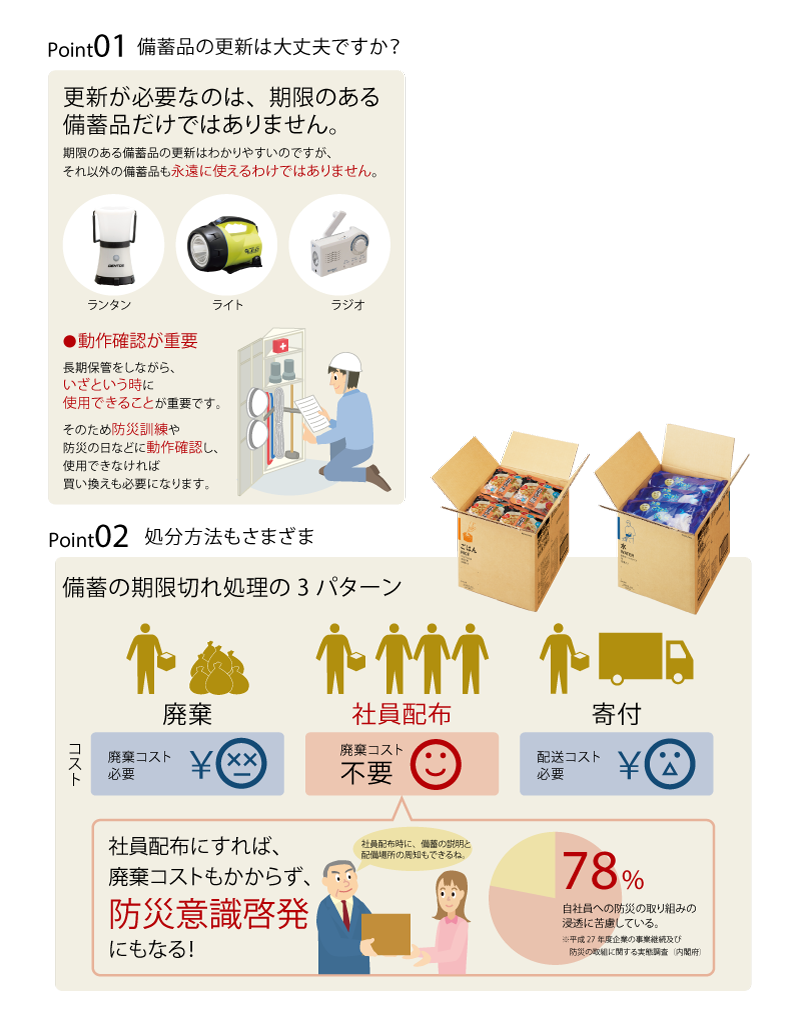

期限が近付いてきた防災備蓄品の処理は、どのようにすればよいでしょうか。

処分する場合、これらは事業活動に伴う廃棄物とされ「産業廃棄物」とみなされます。(詳細は、各行政にご確認ください)。

産業廃棄物であれば、運搬・処理に別途費用が必要になります。ご存知と思いますが、この費用が意外とかかります。

ただ食料品を捨てるのはもったいないので、防災訓練時に、社員に配布するという方法があります。

これは、防災意識向上の啓蒙としての意味合いもあり、お勧めの方法ですが、これにも盲点があります。配布してみると、実は、社員はほとんど持ち帰ってもらえず、結局、廃棄せざるを得なくなることがあるのです。保存水2L(2kg強)は、重くて持ち帰りたくない等の理由もありましたが、多くは、賞味期限の残り期間が少ないことでした。

期限に関して、アンケート調査を実施したところ、賞味期限残り3ヶ月では、ほとんど持って帰りたくない、と言う回答。賞味期限の残り1年では、「持ち帰るが58%」(コクヨ(株)調べ)です。

すなわち、少なくとも賞味期限切れの1年前、4年ごとに備蓄品の見直しが必要と考えられます。

4年ごとの社員への配布として試算を行ったところ、長期的には廃棄費用より、コスト面でも優位な結果もでています。廃棄物を減らすという社会的貢献(CSR)もありますので、一石二鳥といえます。

入替・見直しを見越した選定を!

そこまで防災備蓄品のことを、長期的に、難しく考える必要があるのだろうか、という疑問をお持ちかも知れません。所詮、水、食料、トイレ、毛布、懐中電灯などの飲食物や一般的な用品です。

一度、被災時の非常事態をイメージしていただけますでしょうか。

電気・ガス・水道といったインフラが停止した状態で、業務の遂行は可能でしょうか。少なくとも、食事がとれ、トイレの心配がなく、暖が取れている状態でなくては、人は業務ができません。衣食住に大きな不備があると、業務再開は難しくなり、BCP(事業継続計画)を実行できないことは明らかです。

これらのことから、防災備蓄品とはいえ、BCP観点からも重要であり、非常時に使えるよう、選定、購入の時点で、数年後の入替、見直しを継続的に考えておく必要があるといえます。

防災備蓄品にも、施設のファシリティマネジメントやサステナブル経営と同じように時間軸の視点が要求されるのです。

オフィス移転・改装レイアウトの課題を解決します