緊急事態宣言以降、私たちの働く環境は大きく変わりました。

以前は、毎日オフィスへ出勤するのが当たり前の日常でしたが、在宅勤務などのリモートワークが導入され、オフィス=働く場所といった考え方にも変化が表れています。

それに伴い、今までのオフィスの防災備蓄の運用も見直す必要がでてまいりました。

今回は、新しい働き方になった今、防災備蓄の算出基準はどう考えれば良いのか、対象人数や日数の観点から解説いたします。

コクヨの防災用品に関する詳細情報はこちらをご覧ください(外部サイト)

オフィスの防災グッズ・用品

対象人数の算出には「出社率」を活用

これまでは従業員はオフィスにいる前提だったため、従業員人数=備蓄対象人数と考えられていました。ところが在宅勤務などのリモートワークが前提となった場合、そのような新しい働き方をする従業員の人数を考慮した備蓄対象人数の設定が必要になってきます。

そこで注目したいのが「出社率」です。

オフィスでの感染拡大防止の観点から、出社率を設定し、オフィスに出社する人数を制限している企業も多いのではないでしょうか。その出社率と従業員人数の掛け合わせで、備蓄対象人数を算出するという考え方があります。

beforeコロナ:従業員人数=備蓄対象人数

with/Afterコロナ:従業員人数×出社率=備蓄対象人数

出社率50%がいわゆる2mのディスタンスが確保できるひとつの目安となります。今後、期限到来による防災備蓄の買い替えや、オフィス移転やリニューアル、レイアウト変更などで防災備蓄を見直す際には、「出社率」に着目し、備蓄対象人数を検討することが当たり前になるかもしれません。

備蓄日数は最低3日

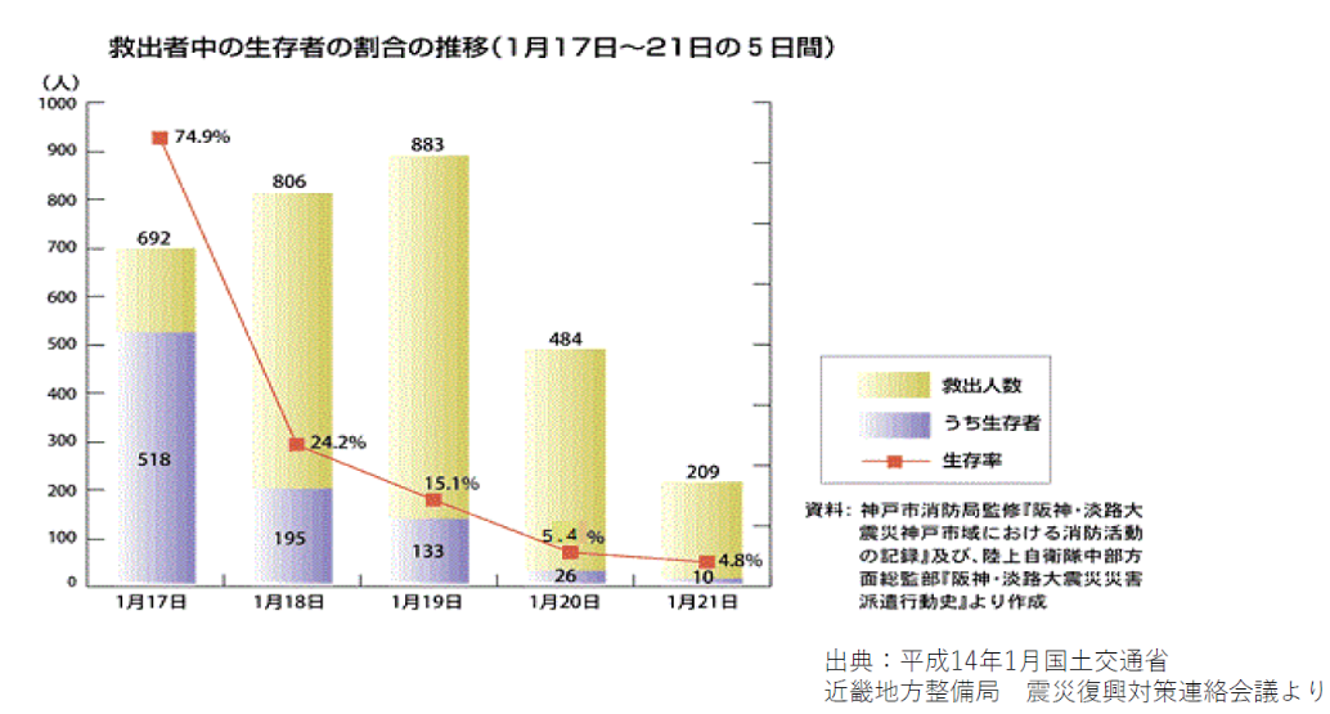

次に備蓄日数について、よく「3日の備蓄」という言葉を耳にするかと思います。この3日の備蓄には「救助を妨げないための最低3日の備蓄」という意味が込められています。72時間の壁とも言われますが、人間が飲まず食わずで、生き延びられる限界が72時間であることから、この72時間(3日間)については救助活動を優先し、オフィスで安全が確保されている方は、オフィスで待機していただくことが望ましいとされています。

以上から備蓄日数については、「最低3日」が目安になります。

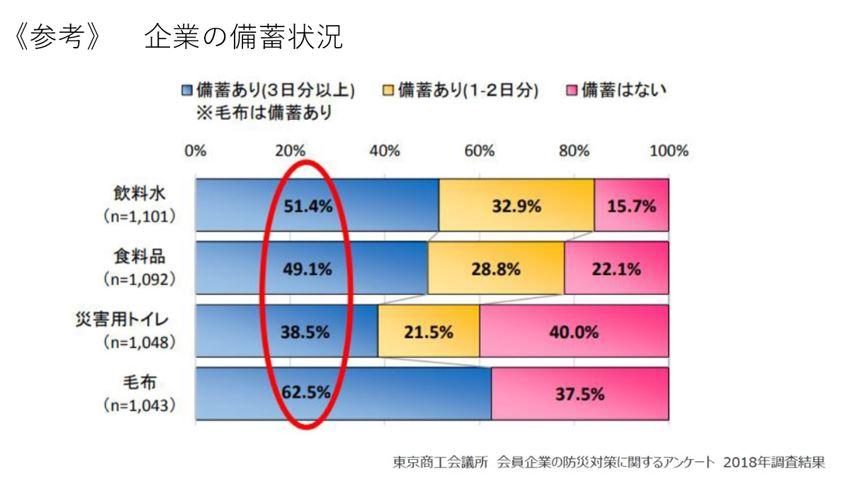

では、企業の備蓄状況はどうなっているのでしょうか。東京商工会議所の調査結果によると、飲料水と食料品については3日分以上備蓄している企業が約半数、災害用トイレが約4割と少し低い結果にはなっていますが、毛布については6割以上の企業が備蓄をしています。

出典元:東京商工会議所

センターオフィス以外で働く従業員への対応

これまではセンターオフィスにおける防災備蓄の変化について述べてきましたが、センターオフィス以外で働く従業員への対応も考える必要があります。センターオフィス以外で働く従業員とは、主に在宅勤務などのテレワークを実施する従業員になりますが、この部分については、多くの企業が未着手であり、今後の課題の一つとなりそうです。

対応策としては、防災用品を在宅勤務者の自宅へ送付する、福利厚生制度に防災用品購入費を追加し購入を推奨する、在宅勤務手当の中に防災用品購入費を追加するなど、運用の見直しを検討している企業も増えつつあります。

見直し例:

- 防災用品を在宅勤務者の自宅へ送付する

- 福利厚生制度に防災用品購入費を追加し、購入を推奨する

- 在宅勤務手当の中に防災用品購入費を追加する

また、シェアオフィスなどのサードプレイスで働く従業員の対応も必要になります。以前は、利便性の良い主要駅の近くのシェアオフィスを契約するケースが主流でしたが、今後は、通勤時の感染リスクや在宅勤務が難しい従業員のために、郊外のシェアオフィスなどを契約する企業が増えてくると予想されます。

防災対策に配慮したシェアオフィスもありますので、検討項目の一つにしてはいかがでしょうか。

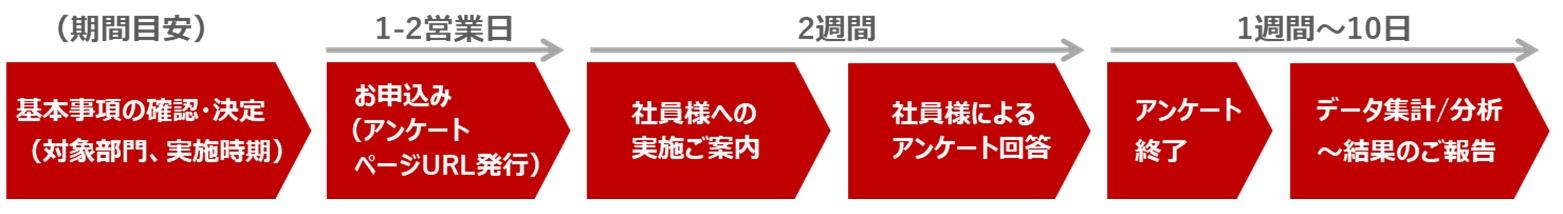

防災備蓄見直しの実例

さいごに、実際に防災備蓄を見直された実例をご紹介します。

ご相談内容

来年防災備蓄品の買い替えを検討しているが、コロナの状況に関係なく在宅勤務を推奨することが会社の方針で決定した。新しい働き方という点も考慮し防災備蓄品の見直しを進めたい。

現状(beforeコロナ)

- 従業員数×3日分の備蓄品を倉庫で集中保管

- 倉庫は常時施錠しており、鍵は総務部で管理

見直し内容

今後(with/afterコロナ)

- 従業員数×1日分の備蓄セットを従業員に配布

- 従業員数×出社率×2日分の備蓄品を各フロアの収納庫で保管

1日分の備蓄セットを従業員に配布することで、災害時に在宅勤務などで防災担当者が不在でも従業員のみで対応することができるように

※フリーアドレス採用のため従業員に配布することが難しい場合は、従業員が普段から目にする場所に保管しておくことをおすすめします。

1日分の備蓄セットはあらかじめ必要な用品がひとまとまりになっているため、配付時の接触機会を軽減し、感染対策にも配慮

いかがでしたでしょうか。

防災備蓄の見直しといっても、対象人数や日数、また、在宅勤務などの新しい働き方の導入有無によって算出基準の考え方も変わってきています。

コクヨの防災用品に関する詳細情報はこちらをご覧ください(外部サイト)

オフィスの防災グッズ・用品

オフィス移転・改装レイアウトの課題を解決します