テレワークやフリーアドレスが普及し、自社のオフィス環境を見直す企業も増えてきました。

この記事では、オフィスの移転やリニューアルなどを検討している企業の担当者様に向けて、一人当たりに必要なオフィス面積やオフィスレイアウト、スペースを有効活用するためのアイデアなどについて解説します。

適切なオフィス面積を確保し、業務を効率的かつスムーズに進めるためにぜひ参考にしてください。

オフィスの一人当たりの面積とは

コクヨの調査データでは、300名以下のオフィスにおける一人当たりのオフィス面積は約10.5㎡とされています。

フィジカルディスタンスを確保する場合には、通路幅や机間の距離に余裕をもって設計する必要がありますので、10.5㎡+αのスペースをみておきましょう。

オフィス面積が労働生産性に与える影響

一人の面積がきちんと確保されていない場合、そこで働く従業員に対してさまざまなストレスがかかります。

物理的なストレスだけでなく、精神的なストレスを与える可能性もあるため注意が必要です。そのような状況では業務も非効率になり、自社の生産性が著しく低下する恐れもあります。

とはいえ、必要以上にオフィスを広くすれば、賃料や冷暖房費の無駄が多く発生します。従業員にとって最適なオフィスの広さを考慮し、適切な環境を提供できるようにしましょう。

一人当たりのオフィス面積によるレイアウトの違い

働きやすいオフィス環境を作るためには、一人当たりのオフィス面積に合わせてレイアウトや座席運用等を工夫することが大切です。

| 項目 | 一人当たり1~3坪の場合 | 一人当たり4~5坪の場合 |

|---|---|---|

| スペースの考え方 | 業務に必要なスペースを優先的に確保。スペースの多目的利用やフリーアドレスなどで効率性を追求する。 | 従業員一人ひとりのスペースにゆとりを持たせ、快適性や機能性を高める余裕がある。 |

| レイアウトの特徴 |

|

|

| メリット・効果 | 限られた面積でも、設計や運用の工夫で快適性を保ちつつ、効率的なオフィス運用が可能。 | 従業員の満足度向上に繋がりやすい。多様な働き方に合わせた専用スペースを設けられる。 |

| 適した働き方 | 外出や会議が多い職種、テレワークやフレックス制を導入している企業。 | 在席時間が長く、集中できる環境を重視する職種。企業のブランディングをオフィスで表現したい場合。 |

※上記の坪数は一般的な目安です。企業の働き方や方針によって最適な面積は異なります。

一人当たりのオフィス面積1~3坪の場合

一人当たりのオフィス面積が1~3坪のオフィスの場合、まずは、自席で作業できる環境やミーティングスペースなど業務に必要なスペースを優先して整えましょう。

また、例えばミーティングスペースは「昼食の時間帯は、休憩での利用も可能とする」など1つのスペースを他の用途に転用できるよう設計や運用を工夫することで、面積を抑えながらも、オフィスの快適性を保つことができます。

加えて、執務スペースの座席運用をフリーアドレス制にすることで、―人―台デスクを用意する必要がなくなりますので、さらに効率的にスペースを使えるようになるでしょう。

フリーアドレスは、外出や会議等があり、自席で働く時間が少ない職種やテレワーク制やフレックス制を導入している場合に適しています。

広さ別のオフィスレイアウト事例はこちらのページでご紹介していますので、ぜひご覧ください。

一人当たりのオフィス面積4~5坪の場合

一人当たりのオフィス面積が4~5坪ある場合、従業員はスペースに余裕をもって作業することができます。

たとえば、パーソナルスペースを広くとることのできるL字型のデスクの設置も可能です。

人数規模にもよりますが、役員室や管理職専用の個室の設置も可能であり、オフィスの環境を充実させることができるでしょう。

一人当たりのオフィス面積にゆとりがあるため、複数のミーティングスペースやリフレッシュスペースも設けることができます。

オフィスレイアウトを検討する際の6つのスペース

オフィスレイアウトを検討する上で押さえておきたい6つのスペースについて解説します。

執務スペース

執務スペースは、従業員が日常的な業務をおこなうための場所です。コクヨの調査では、6割近くの方が執務スペースで使用するメインデスクとしてW1200mmのデスクを採用しているということが判明しています。そのことから、一人当たりのワークスペースW1200mmを基準として、以下を参考に職種や業務内容に応じて最適なワークスペースを設定しましょう。

| 職種 | ワークスペースの目安 | 特徴 |

|---|---|---|

| 営業職 | W1000mm~ × D600~700mm | 外出が多く、小型のノートPCでの作業が中心。作業面は幅・奥行きともに比較的コンパクトに設定する傾向があります。 |

| 内勤・スタッフ職 | W1200~1400mm × D600~700mm | オフィス内での業務が中心。大型のノートPCと書類を広げるスペースが必要です。 |

| 技術職 | W1600mm~ × D700~800mm | 多くの書類や部材を扱うため、作業性を担保する十分なスペースが必要。フルサイズキーボードや複数のモニターを置くことも想定されます。 |

<ワークスペース例>

【営業職のワークスペース】

W1000mm~×D600~700mm

外出の多い営業などは、小型のノートPC作業が多く作業面は幅・奥行きともに比較的コンパクトに設定する傾向があります。

【内勤・スタッフ職のワークスペース】

W1200~1400mm×D600~700mm

オフィス内での業務が必要なスタッフ系は、大型のノートPCと書類を載せるスペースが必要です。

【技術職のワークスペース】

W1600mm~×D700~800mm

多くの書類や部材を扱う技術系は、フルサイズキーボードと多くの書類などを置くスペースが必要ですので、作業性を担保するため十分なワークスペースの確保が求められます。

ミーティングスペース

ミーティングスペースは、オープンスペースを活用したり、個別の会議室を作ったり、カーテンで簡単に空間を仕切れるようにしたりなど、様々な設置方法があります。従業員数やミーティングの頻度だけでなく、打ち合わせの内容も考慮すると使い勝手のいいミーティングスペースを作ることができます。

エントランス

エントランスは来訪者を迎え入れる企業の顔となる場所です。 来訪者に対して訪問内容に応じた案内や、企業に関するPRを行います。企業イメージを向上することができるよう、コンセプトやデザインをよく検討したうえで設置しましょう。

収納スペース

オフィスで業務を進めるためにはさまざまな書類や備品を使用するため、収納スペースも必要です。キャビネットなどを設置し、整理整頓できるようにしましょう。収納スペースが充実していると、オフィス環境の美化や生産性の向上につながります。

機器関連スペース

オフィスでは複数の機器を使って作業を進めており、OA機器やサーバーなどを置くためのスペースも設けなければなりません。セキュリティや空調にも配慮し、最適な環境を維持できるように設計しましょう。

福利厚生スペース

従業員がストレスなく働けるよう、福利厚生スペースも充実させることも大切です。たとえば、ロッカールーム、リフレッシュスペース、食堂などが該当します。福利厚生スペースをきちんと整備することは、従業員の満足度を高め、業務の生産性向上につながります。

一人当たりのオフィス面積を決める前に確認するべき寸法

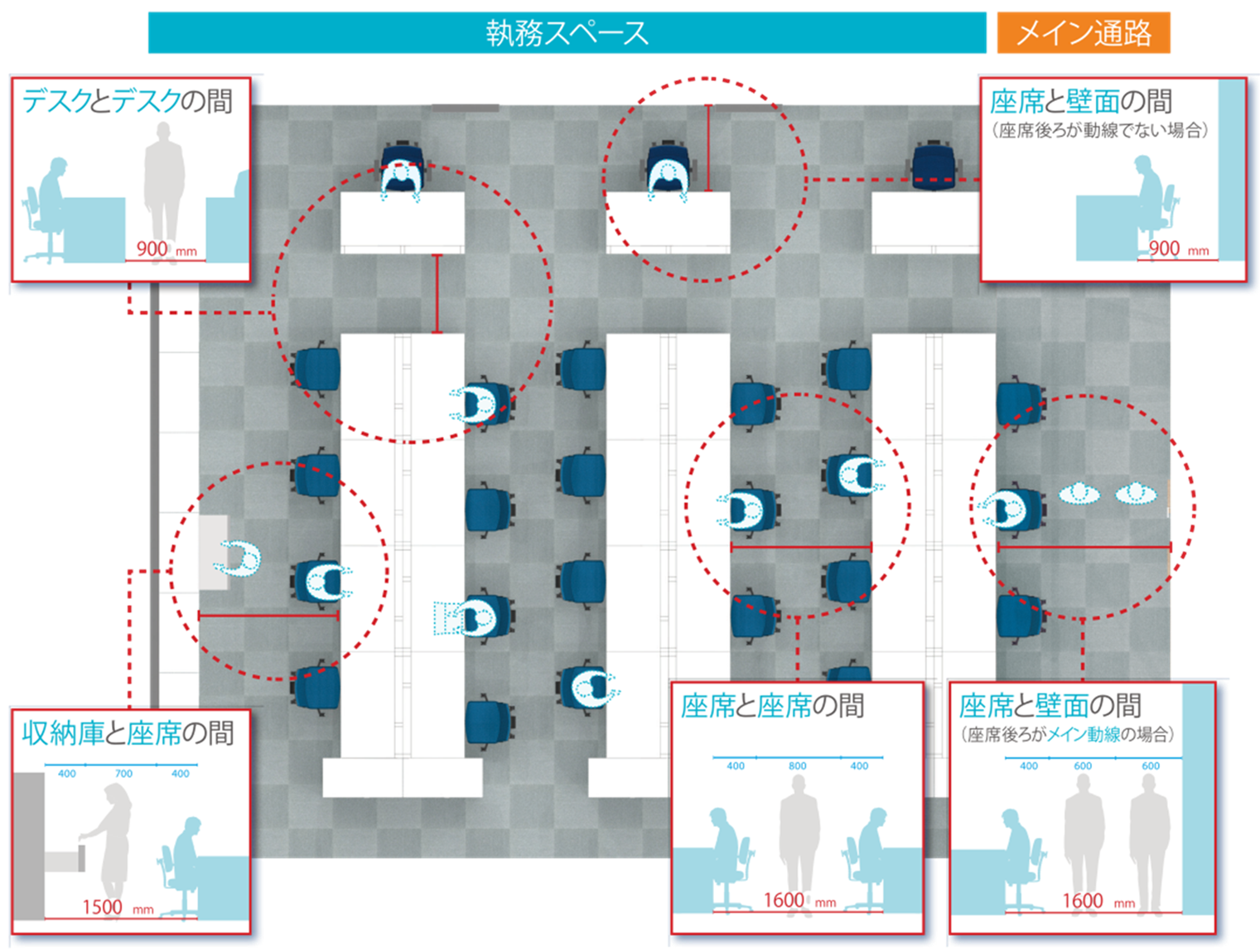

快適なオフィスをつくるためには、家具と家具、もしくは家具と壁の間の通路幅が適正に確保されているということも大切な要素です。日常的な通行を妨げるような通行幅では、働きやすいオフィスとは言えません。

通路スペースやコピー機周辺などのスタンダードな寸法をご紹介します。一人当たりのオフィス面積を決める際の参考となりますので、ぜひご確認ください。

スタンダードな通路幅

A メインとなる通路 :1600mm

B デスクとデスクの間 :900mm

C 座席と壁の間(座席後ろが動線ではない場合):900mm

D 座席と壁の間(座席後ろがメイン動線の場合): 1600mm

E 座席と座席の間 :1600mm

F 収納庫と座席の間 :1500mm

※フィジカルディスタンスの確保が必要な場合は、人と人との距離が2000mmとなるようにします。

オフィス面積を算出する2つの方法

従業員数からオフィス面積を割り出す

一人当たりに必要なオフィス面積を先に決め、その面積と従業員数をもとに全体のオフィス面積を割り出す方法があります。また、執務スペース全体の面積を決めたうえで、それを従業員数で割って一人当たりに必要なオフィス面積を算出するのもひとつの方法です。

基本的には、従業員数が少ない企業ほどオフィス全体の面積は広めに設定する必要があります。会議室などの共用スペースは従業員数に関わらず一定の広さを確保しなければならないからです。

オフィスレイアウトからオフィス面積を算出する

先にオフィスレイアウトを決定したうえで、一人当たりのオフィス面積を算出する方法もあります。オフィスのゾーニングを行い、スペースの配分や動線を考慮したうえで、細かいレイアウトを検討しましょう。

一人当たりのオフィス面積が少ない場合の対応策

一人当たりのスペースが十分にとれない場合には、書類のペーパーレス化や座席運用の工夫などによりスペースを確保しましょう。スペース確保の具体的なアイデアについて解説します。

ペーパーレス化

書類のペーパーレス化を進めることで、書類の保管にスペースを割く必要がなくなるため、その分のスペースをほかの用途に利用することができます。 いきなり全ての書類をデジタル化することが難しい場合は、書類管理のルールを決めて、徐々にペーパーレス化を進めていきましょう。

例えば、

「1年間見返すことがない書類は、廃棄もしくはデータ化する」

「荷物は所有者や保管期限を明確にする」

「利用頻度の低い書類や荷物は外部倉庫で保管する」 などの管理ルールが挙げられます。

共用スペースを複数の用途に使用する

例えば、会議室と応接室の兼用や昼食で利用しているスペースを昼食以外の時間帯は、ミーティングでの利用も可能とするなど、1つの場所を複数の用途で活用することでスペースの効率化を図ることができます。

また、キャスター付きの机や椅子にすることで、レイアウト変更もスムーズに行うことができます。

運用の見直しのみで対応できる場合もありますが、用途に合わせて、一部、家具の入替えが必要なケースもあります。

フリーアドレスを導入する

一人一席ずつ固定席を設けている場合は、座席設定率を見直して、フリーアドレスを導入することでスペースの効率化を図ることができます。

座席設定率とは、オフィスで働く従業員数に対して何席用意するかを算出したものです。

座席をフリーアドレス化し、「テレワークや在宅勤務でオフィスに出社していない人の席をミーティングスペースとして転用する」「日中、外回りでオフィスにいない営業部の座席数は、人数の80%で設定する」など運用の工夫をすることで、スペースを無駄なく有効に活用することができます。

フリーアドレスの導入に関しては、こちらの記事で詳しくご紹介していますので、併せてご覧ください。

オフィス家具は高さを意識して選ぶ

オフィスを狭く感じさせる要因の一つとして、家具の背の高さが挙げられます。例えば、背の高い収納庫がオフィスの中央に置かれていたらそれだけでも空間に圧迫感を与えるでしょう。

一方、背の低い家具は、オフィスの中央に置いても目線を遮ることなく、オフィス全体を見渡せるため、壁や空間に余白が生まれ、広くスッキリとした印象を与えることができます。

家具の高さを変えることは、オフィス面積の確保に直結するわけではありませんが、視覚的にスペースを広く感じさせるという効果が期待できます。

まとめ

オフィスで従業員がスムーズに業務を進めるためには、一人当たりに必要なオフィス面積をしっかり確認しましょう。

オフィスに必要なほかのスペースも考慮しながら、最適な環境を整えることが大切です。

コクヨマーケティングでは、オフィス移転やオフィス維持・運用についてワンストップのサポート体制を提供しています。年間25,000件以上の豊富な実績をもち、それぞれの企業に最適なオフィス空間の提案が可能です。

コクヨの従業員が実際に働いているオフィスを体感できる「オフィス見学会」も実施中です。ぜひ気軽にご相談ください。

オフィス移転・改装レイアウトの課題を解決します

オフィスに関するよくある質問

- Q1: オフィスの一人当たり面積の目安はどのくらいですか?

- A1: コクヨの調査では一人当たり約10.5㎡が目安とされています。業種や働き方により調整が必要なため、10.5㎡+αのスペースを確保しましょう。

- Q2: 限られた面積を効率的に活用する方法はありますか?

- A2: フリーアドレスの導入、多目的スペースの設置、垂直空間の活用、共有エリアの充実などが効果的です。また、テレワーク制度により在席率を下げることで、一人当たり面積を抑えながら快適性を保てます。

- Q3: 働きやすいレイアウトを作るポイントは何ですか?

- A3: 適切な通路幅の確保(160cm程度)、自然光の活用、騒音対策、プライバシーの確保が重要です。また、コミュニケーションエリアと集中エリアのバランス、導線の最適化により生産性向上が期待できます。

- Q4: 面積不足を感じた時の対処法を教えてください。

- A4: まず現在の面積利用状況を分析し、無駄なスペースがないか確認します。レイアウト変更、収納の見直し、ペーパーレス化、フリーアドレス導入などで改善できない場合は、移転や拡張を検討することをおすすめします。